鮭のなぞ/

水産食品工学を専攻し、1963年入社時には魚油からのNa還元による高級アルコール製法研究に従事したが、北洋漁業の発展とともに母船式漁業に転じ生産管理スタッフとして12年間勤務した。国連海洋法EEZ即ち200マイル法の施行により、1980年海から陸へ、水産加工のR&D業務に携わり、特に冷蔵冷凍の研究に専念した。営業部門と連携し、アラスカからチリーまで世界の水産加工の現場に、今度は陸から品質管理を指導する立場にもなった。

昨2021年秋、シーフードショーにおけるセミナーで「海の恵み鮭」を講演した。その中から特に思い出深く、まだまだ不思議なサケについて興味のある項目を切り取り、紹介してみたい。

1.サケ属(Oncorhynchus、オンコリンクス属)の魚類

産業対象種としてはシロザケ、カラフトマス、ベニザケ、マスノスケ、ギンザケ、サクラマスに加え、ニジマスがある。この属にはカットスロート、アパッチマスなど見たこともない種類、またクニマス、ビワマス、サツキマスなどわが国の希少種も属している。最近輸入される養殖サケの主要種大西洋サケはサケ科サルモ属であり、またトラウトと称されるのは海洋飼育される大型養殖ニジマスのことである。

これを見ると、サケ属とはいえ「さけ」と言ったり「ます」と言ったり、その和名には混乱がある。古来、わが国ではシロザケを鮭(さけ)と、サクラマスを鱒(ます)と称し、明治以降北洋漁場が開拓されるに従い、新たな漁業対象種は全てますと称した。樺太鱒、紅鱒、銀鱒、鱒之介しかり、北米から移入した虹鱒も同様であった。鮭鱒母船に乗船していた1970年頃には塩蔵シロサケの木箱表示は「さけ」であり、その他は「べに」「ます」「ぎん」「すけ」であった。その後、現在に至る呼称の変遷はウィキペディアの解説に委ねよう。

2.サケ属の系統と生存戦略

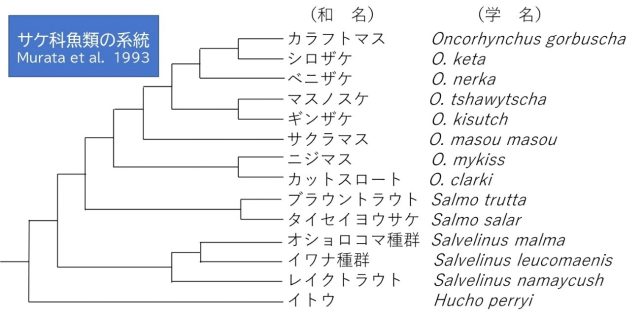

「遺伝情報に基づくサケ科魚類の系統」(Murataら 1996)眺めるとき、その遺伝的な距離、つまり近縁性について現実的な生態を想起すると、なるほどとうなずけるものがある(図1)。

図1 サケ科魚類の系統関係

(1)サケ属魚類の近縁性

サケ科サケ属では、カラフトマスとシロザケは近縁性が高い。それは孵化してすぐに降海し、外洋で生活して戻ってくる点である。マスノスケとギンザケも近縁で、ともに肉食性であり、かつ母川への回帰性もより正確といわれる。また北洋におけるこれら2種は経験上漁後期の7月に入ってから出現する傾向があった。ギンザケもベニザケに次いで肉色が赤く、缶詰に適していて、船団がそれの来遊を狙ってもいた。

上記2群に比べるとベニザケは河川上流の湖沼で幼魚期を過ごし、降海が遅れて翌春となるのが生態的な特徴であり、極端な場合そのまま湖に居つくヒメマスのような仲間もいる。稚魚期の河川残留期の長さが、前述母川回帰時の正確性に関係しているのかもしれない。

サクラマスの位置付けは前3群とはやや距離がある。東北、北海道では降海し大型化して戻ってくるが、以南では河川湖沼に残留する場合が多い。ヤマメである。もちろん大型には成長しないが、ダム湖では大型化する個体もあるという。同じ種なので当然サツキマスとヤマメの交雑種も棲息する。江戸時代には富山県神通川に遡上するサクラマスを用いて「ますのすし」が考案され、今にその伝統の味が伝えられている。

ニジマスの生息域は前記4群とは異なりバラエティーに富んでいる。かつて陸封型はレインボートラウト、降海型はスチールヘッドと呼んでいた。降海型には大型化する系統があり、体重25kgのレコードがあるという。ドナルドソントラウトは選抜育種により大型種を固定した有名な系統魚で、現在品種改良を経た高成長性ニジマスがサーモントラウトとして養殖される。一方、近年輸入量の多い大西洋サケは分類上オンコリンクス属とは別種のサケ科サルモ属に属する。

魚病研究24(2),1989で江草先生は、分類学の研究から従来Salmo gairdneriiとされてきたニジマスの種名は、大西洋サケSalmo salar、ブラントラウトSalmo trutta と比べ、きわめてオンコリンクス属に近いことが分かり、命名上の優先権もあり、Oncorhynchus mykissとすることが米国水産学会誌に掲載された旨報告し、わが国でも早急に検討するよう提案し、受け入れられた。

(2)原日本海の形成とサケ属魚類の進化

このように太平洋サケ属魚類は冷水性棲息魚種としては共通しているが、地球環境の変化に対応して、その生存戦略を発達させてきた。藤岡(2018)によると、日本列島の形成は1,700万年前ユーラシア大陸から切り離されたことから始まった。カナダのNeaveはその狭い海域にサルモ属の一部が北極海から入り込んできたという説を提示した。1,000万年前には、原日本海が形成され、対馬海峡が大陸と陸続きとなったまま、北海道からサハリンにかけてオホーツク海に少し開けた地形になり、日本列島の北東部はまだ島々からなり本格的な脊梁とはなっていなかった。島々や入り江、河川、湖沼からなっていたのであろう。原日本海が淡水~海水を繰り返すうちに、原オンコリンクス属のうち例えばシロザケのような種がえさの豊富な環境を求めて沿岸に進出する一方、河川湖沼に残留する種もいた。

200万年前には日本海は現在とほぼ同じ地形となり、それまでにはシロザケやカラフトマスのようにオホーツク海を経て北太平洋へと進出する種も出現した。事実、現在でも降海したシロザケはいきなり北太平洋に向かうのではなく、なぜかオホーツク海でひと夏すごしたのち北太平洋に向かう。先祖からの行動の名残なのか。

(3)生存戦略

永沢(2007)によると、低緯度棲息魚のウナギの場合、低緯度海域は一般に貧栄養状態のため、富栄養となっている河川にて成長を遂げるのに対し、サケのように高緯度棲息魚では河川よりむしろ海洋の方が富栄養となっているので、貧栄養の河川から降海、摂餌して成長を遂げる生存戦略をとるという。サケにしてもウナギにしても本籍地は産卵、孵化し、仔稚魚期を過ごす水域なのだ。

日本海の例に限らず、サケが回帰するオホーツク海、ベーリング海沿岸、および北米沿岸においても同様に、地球環境の変化に応じた種の進化と発展の歴史があったと想定するに難くない。サケ属魚類の生存戦略はしたたかである。

3.サケの母川回帰

サケの生存戦略として、生まれた河川や湖沼に産卵のために戻ってくる行動は“カムバックサーモン”活動を通じてもよく知られている。降海するのも戻ってくるのも海流任せなのだろうか。原則はそうだと考えるのが普通であろう。

(1)サケ回帰説明の現状

回帰行動つまり「帰り」ルートの選択はよく研究されるのだが、降海してほぼ決まったルートを索餌回遊することつまり「往き」についての研究は余り見かけない。当時の鮭鱒船団漁労長の積年のノートには、海域の漁獲データがびっしり記されていた。漁場における彼らサケ属の回遊経路はバレていて、待ち伏せされて網にかかってしまう。

回帰のメカニズムについて種々の研究や解説があるものの、これだと納得できる説明を聞いたことがない。研究途上なのであろう。大回遊するマグロにしろ、近海のブリにしても産卵海域はほぼ決まっているし、有史以前ミクロネシアのヒトは離れた新天地にわたり遠く離れた島嶼にまで渡っている。どのような航海能力を持っていたのだろう。

帰山(2002)によると①サケは基本的には視覚と嗅覚により方向定位して航海・回遊する。つまり、外洋では太陽・地球磁気コンパスを頼りに定位し、航海する。②沖合では視覚により方向を定め、母川近くの沿岸まで回帰する。地形を記憶しているということになるのかな。長谷川(2013)によると、夜間比較的浅い水深層を遊泳するサケが満月の軌跡を定位に利用しているという。③最終的には記憶した嗅覚により母川あるいは産卵場を探索する。母川のにおい物質を記憶することから、母川銘記と言われる。④記憶は孵化後スモルト期、即ち降海の準備が整い銀色になる期間に、においが刷り込まれるという。

(2)母川の記憶

記憶の刷り込み時期は分かったが、「刷り込み」とはいったいどういうことなのか。西住(福井大、2019)の「刷り込み記憶の分子メカニズム」研究では、マウスの嗅覚系において、生後1週間という特定の臨界期に嗅覚神経細胞が生産する「セマフォリン7」と「プレキシンC1」の2つのタンパク質の結合が特定の神経回路を改変することによって、刷り込み(記憶形成)が起こると報告している。セマフォリンは匂いを受容して活性化するというが、サケの場合それは、それぞれの母川に含まれる特有の物質例えばアミノ酸類といわれる。がしかし、この川のこの地区育ちのサケはこの物質だと特定した研究結果はまだ見ていない。

4.サケの利用と加工

鮭鱒船団の母船は加工工場になっている。連日30隻ものキャッチャーボートが獲った鮭を母船に売り渡す。魚価と商品売価に応じ最適な製品を選択して製造する。1ドル360円の固定相場制の時代には、ベニザケ、カラフトマスは採算性の良い輸出用缶詰に、シロザケは国内販売用に鰓と内臓を除いたいわる塩引き鮭スタイル(セミドレス)に処理して冷凍加工していた。

(1)円高がもたらした商品構成の変化

ところが1971年12月G10会議のスミソニアン協定によってドルの切り下げが断行され、1ドル308円に切り下げられた。為替レートは国力指標のひとつでもある。とはいえ、輸出商品を持つ企業にとっては悪夢のような出来事であった。翌年にはこの固定相場制も崩壊し、変動相場制への移行し、現在に至っている。

「ベニ缶」を製造・輸出しても収益が出ない。「冷凍べに」として国内市場を開拓する決断に迫られた。国内のさけの消費地といえば東日本、しかもそれは圧倒的にシロザケを食べる地域であり、真っ赤に色のついたベニザケなど見たこともない。ベニザケの切り身はそれまで鮭になじみのない大阪の消費者が先ずおいしいと飛びついた。関西人は偏見なく美味しいものは美味しいといってくれる地域と妙に感心したものだった。東京ではその美味しさが浸透するまでその後10年を要した。話を聞けば、輸出を前提とした淡水養殖ニジマス産業も当時甚大な影響を受けたという。

それにしても、近年ツナ缶が好調なのに対し、さけ缶が売れない。反面、さけ缶はさけフレークの瓶詰として形を変えて復活している。さけ缶特にシロザケ缶詰は独特のにおいのためどう改良しても日本人には好まれない。やはり古来なじんだ塩鮭の加工法即ち、塩をして重石をし、不快成分を水分とともに外部に排出し、さらに醤油や味醂・日本酒を加えることで、うま味を増強させる製法にかなわない。ところが、ユーコン川のあの場所で漁獲したキングサーモンと指定した原料を用いて作る老舗のさけフレーク商品と比べると、市場に氾濫している秋サケを使った瓶詰商品との歴然とした美味しさの差には愕然とする。原料の吟味は食品加工の基本である。

(2)美味しい筋子とイクラ

筋子の加工もまた繊細である。元来、鮭本体は漁獲後約半日以内にキャッチャーボートから受け取るので、卵の鮮度もよく、良い筋子やイクラ製品に仕上がる。しかし、大漁が続き処理が遅れると卵の新鮮度が下がる。飽和食塩水を満たした円形で撹拌羽付きタンクに生の筋子を入れ、15~20分回転撹拌する。高鮮度卵の場合、卵内部の水分が抜き取られ、卵の原型をとどめたまま、固くしまって低塩分の筋子に変身する。これを木箱に詰め加圧しながら10℃で10日も熟成させると超1級の製品となる。一方、鮮度が落ちると、撹拌時に卵内部の水分も抜けるが、飽和塩水液から塩分が入りやすくなり、締りが悪くかつ塩味も強く、熟成させても美味しさは出てこない。卵膜の生化学的性質がまだ機能しているか否かで魚卵製品の等級が分かれる。

5~6月の沖取りサケのさけ子(シロザケの卵巣)は完熟には程遠く、小粒で卵膜も頼りなく薄い。漁期後半6月末から7月初旬にもなるとやや大粒になり、膜もしっかりしてくる。筋子職人はこの時期を見計らって、「今日から午前の卵からはイクラを作る」と宣言する。塩なれり熟成したその製品を食べれば、チョウザメからのキャビアに匹敵する美味に変身する。

(3)鮭の生食

鮭の利用で近年特筆すべき点といえば、さけの生食であろう。生食タブーのわが国の鮭食文化に挑んだのはノルウェーから寄生虫フリーのトラウト、サーモンの輸入である。すし店のメニューにさけ類が登場し、瞬く間に市場を席巻した。

1960年代後半当時の鮭鱒船団でもキャッチャーボートの乗組員は、刺身としてどの魚種が最も旨いか知っていた。5~6kgの中型マスノスケ即ちキングサーモンがお目当てであった。脂が程よく乗って身質が締り、しかも癖がなく最高の風味という。ベニザケなどほかのさけとは雲泥の差である。これを冷凍しておき、船内パーティーの折に解凍して刺身に切り分けて食べるという。

1980年代には、アラスカへ技術指導によく行ったが、キングの刺身を提供する料理店にはお目にかかることはできず、やむを得ずキングのステーキを注文するものの、日本人の口には合うような料理ではなかった。朝食どきにはなおさら米飯と塩鮭が食べたかった。

5.塩鮭の購入量

総務省は毎年、全国4,700万世帯中9,000世帯を抽出して家庭の支出を調査している。個人消費を需要・消費者側から見ることのできる統計であり、魚の消費動向についても種々のデータを提供してくれる。

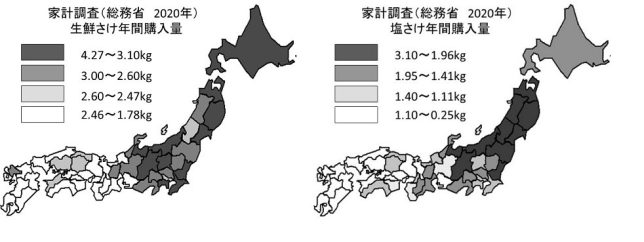

サケはどの県庁所在都市で良く食べられているのだろうか。実際、2020年における年間サケ購入量(生鮮鮭+塩鮭)調査では、第1位が新潟市の7.3kg、2位が札幌市で6.6kg、3位以下盛岡6.2、青森6.1、福島5.8、長野5.8、仙台5.6、秋田5.6、富山5.6、山形5.4、前橋5.3と続いていて、やはり主要産地の北日本、東日本の都市が上位となっている。また、日本海側の都市ではうち約半量が塩鮭として購入されることも分かる。

古くは九州北部にも遡上していたシロザケは、現在日本海側では島根県江の川支流濁川が南限といわれ、実際山陰地方における水揚げ量はわずかにとどまっている。しかし、これら地方の鮭購入量をみると、鳥取市では金沢市並みの4.2kgなのに対し、西隣県の松江市では3.8kgと明らかに低くなっている。消費量からみると、鳥取県と島根県との間に落差があるようだ。

また、商品別にみると、長野市民は年間5.8kgのうち43%を塩鮭として購入するのに対し、同じ内陸都市の前橋市民は5.3kgのうち25%と少なく、圧倒的に生鮮品を購入する(図2)。かつて、新潟や富山産の鮭に頼ってきた長野市民は今でも塩引き鮭をよく食べる。ずっと鮭に手が届かなかった前橋市民は、近年になり東京から仕入れる海外産の生鮮切身を躊躇なく選択して購入する。そう想像してしまう。碓氷峠を境に鮭食の習慣も変わる。伝統的な食習慣を残しながらも、近年の世界的な低温流通ネットの発展が市民の食材の選択にも影響していることが、データからもうかがい知ることができる。

図2 県庁所在地における生鮮さけ(左図)及び塩さけ(右図)の年間1世帯当たり購入量

*本稿は水産総合月刊誌「水産界」2022年12月号掲載原稿に若干加筆した。