初夏を告げる初ガツオ、また脂をたっぷり蓄えた晩夏の戻りカツオ。その濃厚な味は日本の夏を代表する味である。餌を求めて熱帯海域から北上し、太平洋岸のみならず、日本海沿岸の人々にとっても海の恵みとなっている。カツをは鰹節に加工され、そのダシはわが国の伝統的な味を支えてきた。

初夏を告げる初ガツオ、また脂をたっぷり蓄えた晩夏の戻りカツオ。その濃厚な味は日本の夏を代表する味である。餌を求めて熱帯海域から北上し、太平洋岸のみならず、日本海沿岸の人々にとっても海の恵みとなっている。カツをは鰹節に加工され、そのダシはわが国の伝統的な味を支えてきた。

1.カツオの漁法とその品質

カツオ漁業

太平洋赤道海域はカツオの密度が濃い。1歳魚の一部が餌を追いながら季節的に北上し,2~3月に沖縄周辺海域に現れ,10月には東北地方沖合まで達する。カツオは太平洋側では枕崎から釧路まで,日本海側では長崎,境港から新潟までの各漁港に水揚げされ全国で消費される。とりわけ石巻,焼津,沼津,南伊勢が主要な水揚げ港となっていて,そのうち70%が冷凍魚,30%が生鮮魚である。これら漁港近隣には鰹節(かつおぶし)・削り節,冷凍たたきや缶詰工場など,カツオに関連する加工機能が集約されている。

一本釣り

カツオは今でも竿を用いた「一本釣り」で漁獲されることが多い。カツオ船には,『群れの上空には海鳥たちが飛びまわっている』という習性を利用した「海鳥レーダー」が装備され,魚群の探索を容易にしてくれる。「レーダー」で探知すると全速力で群れに近づき,次は「魚群探知機(魚探)」で魚群を確実に捕捉する。船べりに配管されたパイプからシャワーを流し,泡立つ海面を作りだす。あたかもイワシが群れているかのように。いよいよ水槽から活きたカタクチイワシを撒き,満を持して群がるカツオを疑似バリで釣り上げる。老練な釣り手なら1分間に20尾は揚げるという。

FRP製の釣竿を自動で操作するロボットも活躍している。釣り上げるのはともかく,魚体を空中で釣針から外し所定の位置に落とすロボット技は,現場から得た経験値の積み重ねから生まれたとはいえ,漁業におけるITの大きな成果に数えられる。

「一本釣り漁船」のほかに,近海では釣り糸を曳き航走する「ひき縄漁船」が操業している。「日戻りカツオ」などと称され,高鮮度品を持ち戻る。

まき網

近年「一本釣り」とともに「まき網」による漁法が採用されている。魚群の大きさのみならず,遊泳の方向やスピードまで算出してくれる「魚群探知機」を装備し,魚群が逃げ出す間もなく高速で網を旋いていく。魚群を探索するためのヘリコプターを搭載した大型船も操業している。特定の魚種に狙いを付けた効率のよい漁法なのだが,その品質はどのようなものだろうか。

一本釣りの場合,カツオは活きたまま引き揚げられ,即冷却されるので疲労もなく新鮮さが保証されるのに対し,まき網漁では網を巻揚げ,船内に取り込むまでの間に揉み合いして暴れ,カツオの損傷や疲労度が大きい。ひき縄漁の大部分が,また一本釣りの約40%が生食用に向けられるのに対し,まき網ものでは20%にとどまっているわけがうなずける。

生鮮カツオ

カツオ船の漁艙には,真水と海水を混ぜ,これを予め0~5℃に冷却しておき,釣り上げたカツオを投入して急速に冷却する。暴れて発熱するカツオの体温を急速に下げるので,鮮度の良い生鮮カツオが約束される。しかし,5℃以下に保ったとしてもやはり,5日以内に漁港に戻る必要がある。

冷凍カツオ

「遠洋カツオ」一本釣り漁船では,漁艙に濃い食塩水を張り込み,これを予め-20℃に冷やしておく。漁獲したカツオを活きたまま投入し,瞬時に凍結してしまう。急速に凍るため,食塩水が皮を通して入りこむ暇もない。体温が-15℃まで冷やされると,塩水を抜き取り,冷蔵庫に切り替え-45℃に保管して国内に持ちもどる。船艙にはいくつものこの塩水ブライン凍結室を兼ねた冷凍保管室が装備されていて,カツオを順番に凍らせては保管していく。

この高品質冷凍カツオは,肉の濃赤色をよく保存し,解凍してもねっとりとして舌触りのよい肉に復元され,「たたき」や「刺身」など生食用に利用される。缶詰や鰹節用の冷凍カツオなら-40℃にしなくとも,-23℃程度の保管温度で十分である。

生食用と缶詰用

「一本釣り」ものと「まき網」ものとを区分して使わなければいけない理由がほかにもある。普通鮮度のカツオでは,筋肉中のエネルギー物質「グリコーゲン」が酵素作用を受け,「グルコース-6-リン酸(G6P)」など中間代謝物質を経て「乳酸」にまで分解されるのに対し,高鮮度冷凍カツオはグリコーゲン代謝が途中で停止するため,G6Pなどが分解しきれないまま筋肉中に閉じ込められてしまう。

このような高鮮度カツオから缶詰や鰹節を製造すると,これら物質と筋肉エキス成分のヒスチジン,アンセリンなどとが加熱時に反応し,焦げ臭のする黄褐色物質ができる。「オレンジミート」といわれ嫌われる。

それゆえ,一本釣りの高鮮度超低温冷凍カツオは生食用に,そしてまき網ものの大部分は加工品に回すというように,漁法と凍結法との違いによって原料カツオを使い分けしている1)。

2.生食用カツオ

カツオのたたき

刺身用冷凍マグロを長期保管可能とした-55℃「超低温保管」技術を,カツオに応用することにより,これまで生鮮品に頼っていた冷凍食品「カツオのたたき」が,旬(しゅん)を問わずいつでもメニューに乗ることになった。

「カツオのたたき」とは,皮つきの半身の表面をさっとあぶり,冷水で冷やして切り分けたもので,各種の薬味と醤油で食べる。元来,稲わらで焼くのが本格的。高知がたたきの本場で,季節にはサバの姿ずしとともにカツオのたたきが土佐名物「皿鉢(さわち)料理」に盛り込まれる。

市販の「カツオのたたき」は生鮮品からのみならず冷凍原料からも作られる。冷凍カツオから生産する場合は,脂の乗った超低温保管カツオを凍ったまま頭切り落とし,縦に四つ割にする。背骨や血合肉を強力な電動グラインダーで削り落す。「四つ割」した身の表面を連続的にガス炉の中を通して焼く。高温の炉内では表面が瞬時真っ赤に焼ける。冷水で急冷し,直ちに-50℃まで凍結し,真空パックすれば出来上がり。

いかに中心温度を-30℃以下に保ったまま加工するかが,深紅の「たたき」をつくるポイントとなる。カンカンに凍ったままなので表面だけが焼かれる程度で済む。炭火を用いた焼き装置もある。皮を焙ることで,カツオ特有の臭いが改善する。同時に炉内に発生する微量の一酸化炭素もミオグロビンと結び付き,赤色を固定するのに役立つ。超低温保管されたカツオたたきや刺身は冷凍マグロに劣らず美味しい。

カツオの血合肉

マグロと同じくカツオでもその「血合肉」は敬遠される。カツオのたたきの工程でもそれを除いて加工する。

これらマグロ・カツオといった魚種は高速で遊泳し続ける習性をもつため,酸素の補給に関係するヘモグロビン,ミオグロビンが普通肉以上に血合肉に多い。しかも極めて多いため,血合肉の色は赤黒い2)。

そのうえ,血合肉は遊泳のための運動エネルギー産生に欠かせない酵素の活性が高く,かつその代謝産物も多く含まれることから,決して味がよいとはいえない。本来,彼らの効率的な遊泳を支えるのが血合筋ではあるが,食用としては価値が低く,キャットフード用などとして利用されることが多い。

3.カツオ節と削り節

伝統的な製法

あの独特の「カツオ節」はいつごろ開発されたのだろうか。山本高一の「鰹節考」によると,江戸時代初期,紀州熊野浦の漁師甚太郎が,保存法としての乾燻法を考案し,土佐の与市が改良して完成したとの伝えがある。その技術が浦々に伝わり,徐々に改良が加えられ,現在の姿になったという3)。たたくとカンカンと音がするほど乾燥が進んでいる。「保存食品」としての役割のみならず,できてみれば削り節すなわち「調味料」としての新たな役割も生まれた。 カツオ節の原料としては脂が少ないものを使用する。1~2%がベストという。それゆえ,脂の乗った戻りカツオは原料として不適で,むしろ脂の少ない熱帯海域のカツオが原料に適している。解凍し三枚に卸す。大型カツオはさらに背腹に2分割する。煮籠に並べ大きさにより20~50分間煮る。その後冷えてから鱗,皮,小骨を除く。

簾の子に並べ水切りしてから85℃程度で1時間ほど加熱・乾燥させる。ナラやカシの薪で燻し一晩放置しておき,翌日表面に滲んでくる水分をまた加熱して乾燥する。この操作を12~15回繰り返す。これが「荒節だ」。あの大きさのカツオ肉を一気に乾燥することは今の技術でも難しい。

天日に干した後に表面の汚れを削り取り,木箱に入れておくと2週間ほどで青カビが付く。天日干しと「かび付け」を交互に4~5回繰り返すと,水分13~15%の「本枯節」がようやく出来上がる。元の重さの15%になっている。気が遠くなるほど手間暇がかかる。手にとれば,その洗練された伝統の重みをずしりと感じることができよう。

煮熟と焙乾,かび付け

カツオ節製造工程における煮熟・焙乾の操作はどのような効果をもたらすのだろうか。「煮熟」によって筋肉酵素を失活させ,うまみ成分「イノシン酸」を固定し,「乾燥」によりそれを濃縮する。

「燻煙」にはフェノールやアセトアルデヒドが含まれ,それが殺菌と脂質酸化防止の効果を示し,また燻煙中の一酸化炭素や亜硝酸はミオグロビンと化合し安定な色素を形成する。また「青カビ」には水分を低下させる効果と,脂肪の分解と香味を改善する効果とがある。いずれも分析技術が発達した近代になって解明された工程の役割である。伝統技術は幾多の試行錯誤のうえに築かれてきた。

漁法による品質の違い

最近カツオ節の品質にはバラつきが多い。「一本釣り」から「まき網漁」へ漁法が変わっていることに原因があるともいわれる。

まき網漁カツオから作ったカツオ節は,従来の一本釣りカツオを原料としたカツオ節よりも,削ると腰が弱く粉末の比率が多い。しかもうまみ成分「イノシン酸」も少ない4)。まき網漁はカツオを疲弊させている。とはいえ,イノシン酸はまだ残っているので,十分カツオ節用に仕向けることができるものの,製法の見直しが必要である。

節(ふし)になる魚

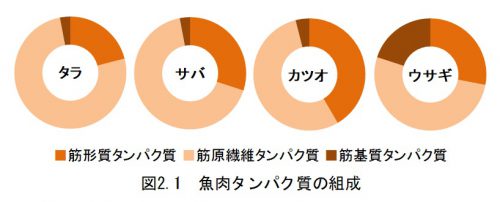

カツオ,サバ,アジ,マグロなどの種類は「節」をつくりやすい。動物の筋肉タンパク質は大部分「筋基質タンパク質」,「筋形質タンパク質」、「筋原繊維タンパク質」から構成される(図2.1)。筋基質タンパク質は腱の部分に多く,コラーゲンを多く含むタンパク質である。筋形質タンパク質は水に溶ける性質があり,カツオには50%,アジ・サバには40%ほど含まれていて,加熱すると筋原繊維に対して糊となりよく接着してくれるので,乾燥するとあのようなとても硬い節に仕上がる。これらの魚の筋肉は「節型」と呼ばれる。

それの対極がタラやマダイの筋肉である。相対的に「筋原繊維タンパク質」が多く,「筋形質タンパク質」の割合が少ないので「節」ができにくい。加熱するとすぐに筋繊維がバラバラになりまとまらない。これらの魚の筋肉は「デンブ型」といわれる。

削り節

近頃は自宅で鰹節を削る家庭はほとんどない。面倒な削りをするよりも,それにも劣らない小分けパック「削り節」が普及したためだ。工場では予めカツオ節を蒸し柔らかく戻してから一気に機械で削りだす。数グラムずつ窒素ガスを充てんして包装する。

和風料理店では,節からの削りたての香味を楽しむことができる。削りたてとパック物とを比べるとその違いがはっきり分かる。削りたては,赤みを保っているのに対し,市販パック品は窒素ガス充填といってもミオグロビンが酸化されて既に赤色を失っている。

限りなく削りたてに近い商品のニーズは高い。かつて,カツオ節が『堅硬にして松の木の節のように色鮮やか』といわれた往時の品質から比べると,現代のパック品の色沢はかなり劣るといわざるを得ない。

日本料理ではカツオ節の使い方にも工夫が凝らしてある。そのひとつは,用途によって削りの厚みを変えて使い分けるということだ。野菜のおひたしや冷ややっこには0.1mm以下の「うす削」りや「糸削り」を使う。ガラス片などで極薄く削ることもあるというほどだ。血合い部分を避けて赤色を強く出す贅沢な削り方もある。一般家庭では,短時間でだしをとるためには0.2mm程度の中削りを,またそば店のつゆ用には風味の滲出が長続きするよう0.7mm前後の「厚削り節」をブレンドして店特有の香味を引き出す。

和風だし

かつて昭和に時代にはどこの食卓にも「化学調味料」の瓶が備わっていたものだが,近年はほとんど見かけない。その代りというかカツオ節を主原料とする「天然調味料」が全盛である。

「和風だし」にはカツオ節エキス,カツオエキス,その他の調味料を配合して製造する。コンブだしをブレンドしたタイプもある。カツオ節エキスはもちろんカツオ節から抽出する。天然物回帰の風潮は,わが国の伝統的なカツオ節産業の息を吹き返えさせたが,タイ国などからのカツオエキス輸入の波も押し寄せている。

カツオ節だしの「うまみ成分」も徹底的に調べられている。「イノシン酸」を主とし,「グルタミン酸」,「アラニン」,「グリシン」が寄与し,多量に含まれる「ヒスチジン」も酸味と旨みに関係している(表2.1)。イノシン酸単独ではなくこれらアミノ酸と複合してはじめてあの香味が出てくる。

参考文献

1) 日本冷凍空調学会編:「食品冷凍技術」第5章水産物の冷凍5.5.1b.カツオ(岡崎恵美子)p.95-96日本冷凍空調学会(2009)

2) 鴻巣章二編:「魚の科学」1.1.c.筋肉タンパク質の組成(渡部終五)p.5朝倉書店(1994)

3)山本高一:「鰹節考」筑摩書房(1987)

4)吉岡立仁ら:「かつお節の品質に及ぼす漁獲法の影響」 日本水産学会誌71(1) 68-73(2005)